Sylvie

« L’artiste est une exception : son oisiveté est un travail, et son travail un repos ; il est élégant et négligé tour à tour ; il revêt, à son gré, la blouse du laboureur, et décide du frac porté par l’homme à la mode ; il ne subit pas de lois : il les impose. Qu’il s’occupe à ne rien faire, ou médite un chef-d’œuvre, sans paraître occupé ; qu’il conduise un cheval avec un mors de bois, ou mène à grandes guides les quatre chevaux d’un britschka ; qu’il n’ait pas vingt-cinq centimes à lui, ou jette de l’or à pleines mains, il est toujours l’expression d’une grande pensée et domine la société. »

Traité de la vie élégante – Honoré de Balzac

SILVIA

RICORDI DEL VALOIS

1 • Notte perduta

Uscivo da un teatro dove ogni sera, da un palco di proscenio, offrivo l’immagine di me in alta tenuta di spasimante.

Qualche sera il teatro era pieno, qualche altra tutto vuoto. A me non importava far errare lo sguardo su una platea popolata soltanto da una trentina di fanatici a pagamento, su palchi infiorati da cuffie e abiti fuori moda – o viceversa far parte di una sala animata e vibrante incoronata in ogni ordine da abiti variopinti, da gioielli splendenti, da volti radiosi. Indifferente allo spettacolo della sala, non ero maggiormente attratto da quello della scena – se non quando, al secondo o terzo atto di un insipido capolavoro del tempo, un’apparizione oramai familiare veniva a riempire di luce quel vuoto, rendendo, con un solo respiro con una sola parola, la vita alle vane figure che mi circondavano.

Mi sentivo vivere in lei e lei viveva per me solo. Il suo sorriso mi infondeva una beatitudine sconfinata; il suono della sua voce, così dolce pur nel timbro vibrato, mi faceva trasalire di gioia e di amore. Essa aveva ai miei occhi tutte le perfezioni, rispondeva a tutti i miei entusiasmi a tutti i miei capricci – bella come il giorno alle luci della ribalta che la illuminavano dal basso, pallida come la notte, quando, smorzata la ribalta, i raggi del lampadario la rischiaravano dall’alto e la mostravano più naturale, risplendente nell’ombra della sua sola bellezza, al pari delle divine Ore che si stagliano, con una stella in fronte, sui bruni sfondi degli affreschi di Ercolano.

Un anno era passato senza che ancora io mi fossi informato di chi potesse essere costei fuori di lì; temevo di offuscare lo specchio magico che mi rimandava la sua immagine: tutt’al più avevo raccolto certe malignità riguardanti più la donna che l’attrice. Me ne curavo come mi sarei curato delle voci che correvano sulla principessa di Elide o la regina di Trebisonda. Infatti un mio zio vissuto sullo scorcio del secolo decimottavo, e vissuto come bisognava per conoscerlo a fondo, mi aveva messo in guardia molto presto sul conto delle attrici che non erano donne e che la natura aveva dimenticato di far loro un cuore. Forse parlava di attrici del suo tempo: ma mi aveva raccontato tante storie di disillusioni e disinganni, mi aveva mostrato tanti ritratti su avorio – deliziosi medaglioni che avevano ornato poi le tabacchiere – e tanti biglietti ingialliti, e tanti pegni d’amore appassiti, facendomene la storia e il resoconto definitivo, che mi ero abituato a pensare male di tutte quante senza tener conto alcuno dell’epoca diversa.

Vivevamo allora in un tempo strano quale di solito tiene dietro alle rivoluzioni o al crollo dei grandi regni. Non era più la galanteria eroica della Fronda, il vizio elegante ed agghindato della Reggenza, lo scetticismo o le orge folli del Direttorio; ma un miscuglio di attività, di esitazione e di pigrizia, di utopie brillanti, di aspirazioni filosofiche o religiose, di entusiasmi vaghi ai quali si mescolavano taluni germi di rinascita; fastidio delle passate discordie, incerte speranze, qualche cosa di simile all’epoca di Peregrino o di Apuleio. L’uomo, dal fondo stesso d`ella materia, aspirava alle rose che dovevano rigenerarlo per mano della bella Iside; la dea eternamente giovane e pura ci appariva nella notte e ci faceva vergognare delle ore diurne perdute. L’ambizione non era della nostra età e l’avida caccia che si dava in quegli anni alle posizioni e agli onori ci allontanava dalle sfere di ogni possibile attività. Non ci restava altro asilo che la torre di avorio dei poeti sulla quale ci inerpicavamo sempre più in alto per isolarci dal volgo. Lassù, dove ci guidavano i nostri maestri, respiravamo finalmente l’aria pura delle solitudini, bevevamo l’oblio nelle coppe d’oro della leggenda, ebbri di poesia e di amore. Amore, ahimè! Forme vaghe, ombre rosa e azzurre, metafisici fantasmi. Veduta da vicino la donna reale ripugnava alla nostra ingenuità, bisognava che ci apparisse regina o dea e soprattutto bisognava che non ci accostassimo a lei.

Alcuni di noi però apprezzavano poco questi paradossi platonici e a volte, nei nostri rinati sogni alessandrini, agitavano la torcia degli dei sotterranei che accende per un istante l’ombra con la sua scia di scintille. Così mi succedeva che uscendo da teatro colmo dell’amara tristezza di un sogno svanito, io andassi volentieri a mescolarmi alla compagnia di un circolo dove si cenava in molti e dove ogni melanconia cedeva alla vena inesauribile di talune intelligenze smaglianti, vive, tempestose, talvolta sublimi – come sempre se ne trovano nelle epoche di rinnovamento o di decadenza – e le cui discussioni si alzavano a tal segno che i più timidi di noi andavano ogni tanto alla finestra per vedere se gli Unni o i Turcomanni o i Cosacchi non stessero arrivando per tagliare corto a tutte quelle argomentazioni di retori e di sofisti.

«Beviamo, amiamo, questa è saggezza», i più giovani non avevano altra opinione. Uno di loro mi disse:

«Da un pezzo ti vedo sempre nello stesso teatro, ogni volta che ci vado. Per chi ci vai?»

Per chi?… Non mi pareva si potesse andare lì per un’altra. Tuttavia pronunciai un nome.

«Ebbene,» disse l’amico con aria indulgente, « eccoti laggiù il fortunato che l’ha accompagnata or ora a casa e che, fedele alle leggi del nostro circolo, non andrà probabilmente a raggiungerla se non alla fine della notte.» Per nulla turbato, volsi gli occhi al personaggio indicatomi. Era un giovane vestito correttamente, dal volto pallido e nervoso, dai modi gentili e gli occhi soffusi di malinconia e di dolcezza. Gettava denaro sul tavolo del whist e lo perdeva con indifferenza.

«Cosa mi importa che sia lui o un altro? Uno doveva pur esserci e quello mi pare degno di essere stato scelto.»

«E tu?»

«Io? io inseguo un’immagine, non altro.»

Andandomene via passai dalla sala di lettura e guardai macchinalmente un giornale. Era, se ben ricordo, per vedere il listino di Borsa. Fra i resti della mia passata opulenza c’era una somma abbastanza elevata in titoli stranieri. Correva voce che, a lungo trascurati, per un cambiamento di governo, questi titoli stessero risalendo; erano già quotatissimi: ridiventavo ricco.

In questo cambiamento di situazione non ebbi che un pensiero: se volevo la donna così a lungo amata sarebbe stata mia; il mio ideale era a portata di mano. O forse si trattava ancora di una illusione, di un beffardo errore di stampa? Ma no; gli altri giornali dicevano la medesima cosa. La somma che guadagnavo si ergeva davanti a me come la statua d’oro di Moloch. «Che cosa direbbe ora,» pensavo, «il giovane di poco fa se andassi io a prendere il suo posto accanto alla donna che ha lasciato sola?» Ma immediatamente questo pensiero mi fece fremere e il mio orgoglio si rivoltò.

No, non così: non è alla mia età che si uccide l’amore con il denaro: non sarò mai un corruttore. Del resto questa è una idea di altri tempi. Chi mi dice mai che quella donna sia venale? Intanto mentre scorrevo macchinalmente il giornale che tenevo ancora in mano vi lessi queste due righe: «Festa dei fiori in provincia: domani gli arcieri di Senlis offriranno a quelli di Loisy il mazzo di fiori.» Queste semplici parole ridestarono in me tutta una nuova serie di impressioni, ricordi della vita di provincia da tanto tempo dimenticata, eco lontana delle ingenue feste della giovinezza. Il corno e il tamburo risuonavano in lontananza per boschi e casali, le fanciulle intrecciavano ghirlande e cantando componevano mazzolini che ornavano di nastri. Tirato da buoi, un grosso carro accoglieva al suo passaggio tutti questi doni e noi, i ragazzi di quelle contrade, con archi e frecce, formavamo il corteo, fregiandoci del titolo di cavalieri, – senza renderci conto che non facevamo altro che ripetere una festa druidica che di età in età era sopravvissuta alle monarchie e alle nuove religioni.

2 • Adriana

Raggiunsi il mio letto, ma non riuscii a trovare riposo. Immerso in una specie di dormiveglia, rivivevo nel ricordo tutta la mia giovinezza. In uno stato come questo, quando la mente ancora resiste alle strane alchimie del sogno, bastano spesso soltanto pochi minuti perché tutte le immagini più importanti di un lungo periodo di vita facciano ressa. Vedevo un castello del tempo di Enrico IV con i tetti aguzzi ricoperti di ardesia e la facciata rossastra dagli spigoli dentellati di pietre ingiallite, un gran piazzale verde incorniciato di olmi e di tigli di cui il sole al tramonto trapassava con dardi infuocati il fogliame. Sul prato danzavano in cerchio delle fanciulle cantando vecchie arie apprese dalle madri, in un francese così naturalmente puro che ci si sentiva proprio in quell’antica terra del Valois dove, per più di mille anni, aveva battuto il cuore della Francia.

Ero l’unico ragazzo del girotondo, dove avevo condotto la mia compagna ancora bambina, Silvia una fanciullina del casale accanto, vivace e fresca, con i suoi occhi neri, il profilo regolare e la pelle leggermente abbronzata… Non amavo che lei, non vedevo che lei, fino a quel momento! E avevo appena notato nel girotondo in cui danzavamo una bionda alta e bella che chiamavano Adriana. D’un tratto seguendo le regole della danza Adriana si trovò sola con me in mezzo al cerchio. La nostra statura era uguale. Ci dissero che dovevamo baciarci, mentre la danza e il coro giravano più vorticosamente che mai. Baciandola non potei fare a meno di stringerle la mano. Le lunghe anella attorcigliate dei suoi capelli d’oro sfiorarono le mie gote. Da quell’istante un turbamento strano si impossessò di me. La bella doveva cantare per poter rientrare nella danza. Facemmo cerchio intorno a lei e subito con una voce fresca e penetrante, leggermente velata come è delle ragazze di quel brumoso paese, si mise a cantare una di quelle antiche romanze piene di melanconia e d’amore che sempre narrano le sventure di una principessa imprigionata nella torre per volontà di un padre che la punisce di avere amato. Ad ogni stanza la melodia terminava in quei tremuli gorgheggi che fanno parere tanto belle le voci giovani quando in un brivido modulato imitano la voce tremolante delle ave.

Via via che cantava l’ombra scendeva dai grandi alberi e il chiaro di luna nascente cadeva su lei sola, isolata dal nostro cerchio attento. Alla fine tacque e nessuno osò rompere il silenzio. Il prato si era andato ricoprendo di tenui vapori condensati che adagiavano i loro bianchi fiocchi sulla punta dell’erba. Ci pareva di essere in paradiso. Alla fine mi alzai, corsi fino allo spiazzo del castello dove in grandi vasi di maiolica monocromi erano stati piantati degli allori. Ne strappai due rami che furono intrecciati a corona e annodati con un nastro. Posai la corona sul capo di Adriana mentre ai pallidi raggi della luna le lucide foglie splendevano sui suoi capelli biondi. Sembrava Beatrice di Dante quando sorride al poeta errante alle soglie delle sante dimore.

Adriana si alzò. Eresse la figura slanciata, rivolse intorno un gentile saluto e rientrò di corsa al castello. Era, ci dissero, la nipote del discendente di una famiglia imparentata con gli antichi re di Francia; nelle sue vene scorreva il sangue dei Valois. In quel giorno di festa le era stato permesso di unirsi ai nostri giochi, ma non dovevamo più vederla perché all’indomani sarebbe partita per il convento dove era educanda.

Tornai vicino a Silvia e mi accorsi che piangeva. La corona data con le mie mani alla bella canterina era la causa di quelle lacrime. Mi offrii di andargliene a prendere un’altra, ma disse di non tenerci per nulla, di non meritarla affatto. Invano volli scusarmi; non mi rivolse più la parola mentre la riaccompagnavo dai suoi genitori.

Richiamato a Parigi per riprendere i miei studi portai con me la duplice immagine di una tenera amicizia tristemente finita, e quella di un amore impossibile e vago, fonte di dolorosi pensieri che la filosofia di collegio era incapace di calmare.

L’immagine di Adriana finì col trionfare – miraggio di gloria e di bellezza addolciva e divideva volta a volta le ore degli studi severi. Durante le vacanze dell’anno successivo seppi che la bella appena intravista era stata dalla famiglia consacrata alla vita monastica.

3 • Risoluzione

Questo ricordo quasi sognato, mi spiegava ogni cosa. Quell’amore senza speranza concepito per una donna di teatro, quell’amore che ogni sera si impadroniva di me all’ora dello spettacolo per lasciarmi all’ora del sonno, aveva la sua origine nel ricordo di Adriana, fiore della notte sbocciato alla pallida luce della luna, biondo e roseo fantasma vagante sull’erba verde, unita di bianchi vapori. Una fisionomia dimenticata da anni, ora si delineava con straordinaria chiarezza; disegno sbiadito dal tempo che diventava pittura come quei vecchi bozzetti di maestri illustri ammirati in un museo di cui si ritrovi in altro luogo l’originale smagliante.

Amare una monaca sotto le spoglie di un’attrice!… E se fosse la stessa? Da perdere il senno! Un impulso fatale verso cui vi attira l’ignoto come un fuoco fatuo danzante fra i giunchi di una morta gora… Ma ritorniamo sulla terra.

E Silvia che tanto amavo perché da tre anni l’ho dimenticata? Era bella Silvia, la più bella di Loisy!

Lei esiste, ed è certamente buona e pura di cuore. Rivedo la sua finestra, il pampino avvinto al rosaio, la gabbia delle capinere appesa a sinistra; sento il rumore dei suoi fuselli sonori e odo la sua canzone favorita:

La belle était assise

Prés du ruisseau coulant…

Mi aspetta ancora! Chi mai l’avrebbe sposata? Era tanto povera! Nel suo villaggio e nei villaggi vicini solo bravi contadini in camiciotto, le mani ruvide, la faccia segnata, il colorito scuro! Amava me solo, il piccolo parigino, quando andavo a trovare vicino a Loisy il mio povero zio, morto oramai. Da tre anni sto dissipando il modesto patrimonio che mi ha lasciato e che poteva bastarmi per tutta la vita. Con Silvia l’avrei conservato. La sorte me ne rende una parte. Sono ancora in tempo!

A quest’ora che cosa farà? Dormirà… No, non dorme, è la festa dell’arco oggi, la sola di tutto l’anno in cui si balli per tutta la notte… Sarà alla festa…

Ma che ore sono?

Non avevo orologio.

Fra tutto lo splendido ciarpame, che a quel tempo era di moda mettere insieme per ridare ad un vecchio appartamento l’aspetto della sua epoca, brillava, di restaurato splendore, una di quelle pendole di tartaruga del Rinascimento con la cupola dorata sormontata dalla figura del Tempo, sorretta da cariatidi stile Medici adagiate a loro volta su cavalli semimpennati. La storica Diana, appoggiata col gomito ad un cervo, se ne sta effigiata in bassorilievo, sotto il quadrante, sul cui fondo cesellato spiccano le cifre smaltate delle ore. Il meccanismo, sicuramente ottimo, non era stato caricato da almeno due secoli. Non era certo per sapere l’ora che avevo acquistato in Turenna quella pendola. Scesi dal portiere. Il suo cucù segnava l’una del mattino.

In quattro ore, mi dissi, posso arrivare al ballo di Loisy. Sulla piazza del Palais-Royal cinque o sei carrozze stazionavano ancora per i frequentatori dei circoli e delle case da gioco.

«A Loisy!» dissi a quella più in vista.

«Dove diavolo si trova?»

«Vicino a Senlis, a otto leghe.»

«Vi porterò alla corriera,» disse il cocchiere meno ansioso di me.

Com’è triste di notte la strada di Fiandra! Diventa bella solo quando raggiunge la zona delle foreste. Due interminabili file di monotoni alberi che imitano fuggevoli forme: al di là, riquadri di verzura e di terre smosse, chiusi a sinistra dalle colline azzurrognole di Montmorency, d’Écouen, di Luzarches. Ed ecco Gonesse il borgo rustico pieno di ricordi della Lega e della Fronda…

Passato Louvres vi è una strada fiancheggiata da meli, sui quali avevo visto luccicare i fiori, simili nella notte a stelle della terra; era la più breve per raggiungere i casali. Mentre la vettura sale su per i pendii riordiniamo un po’ i ricordi del tempo in cui venivo qui tanto spesso.

4 • Un viaggio a Citera

Alcuni anni erano passati: e già l’epoca in cui Adriana mi era apparsa dinnanzi al castello non era più che un ricordo dell’infanzia. Mi trovavo di nuovo a Loisy, il giorno della festa del patrono. Tornai a unirmi ai cavalieri dell’arco e a riprendere il mio posto nella compagnia di cui avevo fatto parte. La festa era stata organizzata da alcuni giovani appartenenti a vecchie famiglie che possedevano tuttora molti di quei castelli sperduti nei boschi e rovinati più dal tempo che dalle rivoluzioni. Liete brigate accorrevano a cavallo da Chantilly, da Compiègne, da Senlis e prendevano posto nel rustico corteo delle compagnie dell’arco.

Dopo un lungo giro attraverso i villaggi e i borghi, dopo la messa in chiesa, le gare di destrezza e la distribuzione dei premi, i vincitori erano stati invitati al pranzo imbandito in un’isola ombreggiata da pioppi e da tigli in mezzo a uno degli stagni alimentati dalla Nonette e dalla Thève. Barche pavesate ci condussero all’isola che era stata scelta perché su di essa sorgeva un tempio ovale a colonne che sarebbe servito per il banchetto. Lì, come a Ermenonville, la campagna è disseminata di questi aerei edifici della fine del secolo decimottavo, progettati da filosofi milionari secondo il gusto dominante di quel tempo. Se non mi inganno questo tempio doveva essere stato in origine dedicato a Urania. Tre colonne erano rovinate trascinando nel crollo una parte dell’architrave; sgomberato l’interno della sala tra colonna e colonna erano state appese delle ghirlande al fine di ravvivare quel rudere moderno che apparteneva piuttosto al paganesimo dei Boufflers o dei Chaulieu che a quello di Orazio.

La traversata del lago doveva essere stata immaginata a ricordo del Viaggio a Citera di Watteau. Solo i nostri abiti moderni sciupavano quell’illusione.

L’immenso cesto di fiori della festa, tolto dal carro che lo trasportava era stato issato su un barcone sulle cui panche aveva preso posto, come era d’uso, il corteo delle giovinette biancovestite; e questa graziosa teoria risuscitata dai tempi antichi si rifletteva nelle calme acque dello stagno che la divideva dalla sponda dell’isola, vermiglia ai raggi della sera, con le sue siepi di biancospino, il suo colonnato, le frasche leggere.

Tutte le barche vi approdarono in breve tempo. Il cesto di fiori portato in corteo fu collocato al centro della tavola e tutti presero posto; i più fortunati vicino alle fanciulle. Per poter far questo bisognava essere conosciuti dai parenti e fu così che mi trovai vicino a Silvia. Il fratello durante la festa si era unito a me e andava rimbrottandomi di continuo per aver lasciato passare tanto tempo senza far visita alla sua famiglia. Accusai gli studi che mi trattenevano a Parigi e lo assicurai di essere venuto solo per loro.

«No,» disse Silvia, «la verità è che si è scordato di me. Siamo gente di paese e Parigi è talmente meglio!»

Tentai di baciarla per chiuderle la bocca; ma lei continuava a tenere il broncio e dovette intervenire il fratello perché mi porgesse con aria distratta la gota. Non fu una gioia per me quel bacio, favore concesso a tanti altri. In un paese patriarcale, dove è uso salutare chiunque si incontri, un bacio non è che una cortesia fra brava gente.

Gli organizzatori della festa ci avevano riservato una sorpresa. Alla fine del pranzo vedemmo, dal fondo del gran cesto un cigno selvatico, fino a quel momento prigioniero sotto i fiori, spiccare il volo mentre con le forti ali sollevava viluppi di ghirlande e corone che si disperdevano da ogni parte. E mentre si slanciava gioioso verso gli ultimi bagliori del sole, noi acchiappavamo a volo le corone e subito ne ornavamo la fronte di colei che ci stava vicino. Ebbi la ventura di afferrarne una delle più belle e Silvia sorridente si lasciò questa volta abbracciare con maggior tenerezza. Quel bacio, mi resi conto cancellava il ricordo del passato.

Ammiravo, questa volta, soltanto lei: quanto si era fatta bella! Non era più la bimbetta di paese che avevo disdegnata per una più grande e più avvezza alle maniere del bel mondo. Tutto in lei era diventato più bello: l’incanto dei suoi occhi neri, così seducenti fin dall’infanzia, era diventato irresistibile; e sotto le sopracciglia arcuate il suo modo di sorridere, illuminando di colpo lineamenti regolari e tranquilli, aveva qualche cosa di ateniese. Contemplavo ammirato fra i visetti capricciosi delle compagne, quella fisionomia degna di un artista antico. Le mani delicatamente affusolate, le braccia divenute più bianche e rotonde, il personale slanciato l’avevano resa completamente differente da quella che avevo conosciuto. Non seppi trattenermi dal dirle quanto la trovassi mutata sperando cancellare così la mia passata e rapida infedeltà.

Tutto del resto sembrava favorirmi, l’amicizia del fratello, la dolce atmosfera della festa, l’ora della sera e il luogo, dove, con fantasia piena di gusto era stata fatta rivivere l’immagine delle galanti feste d’altri tempi. Tutte le volte che era possibile ci appartavamo dal ballo per parlare dei nostri ricordi di infanzia e ammirare insieme, come in sogno, i riflessi del cielo sulle zone d’ombra e sulle acque. Bisognò che il fratello di Silvia ci strappasse a questa contemplazione dicendo che era oramai tempo di far ritorno al villaggio, piuttosto distante, dove abitavano i loro genitori.

5 • Il villaggio

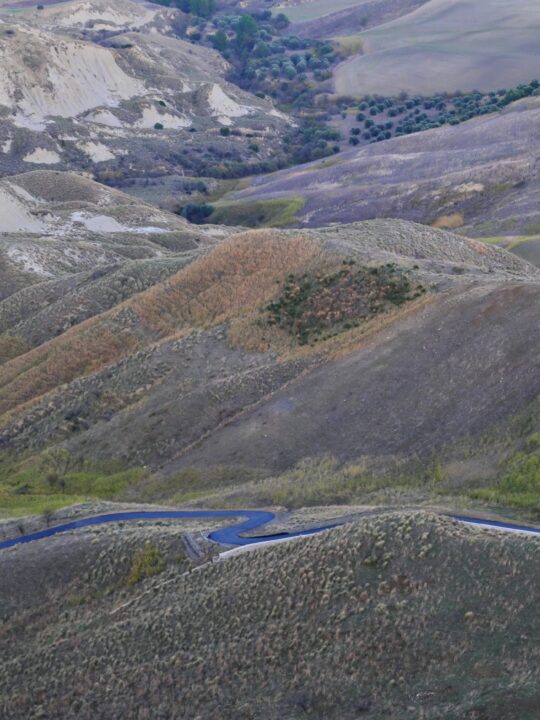

Era a Loisy, nell’antica casa del guardiacaccia. Li accompagnai fin là e me ne tornai a Montagny dove abitavo in casa di mio zio. Abbandonando la strada per attraversare un piccolo bosco che separa Loisy da Saint-S… mi inoltrai ben presto in un profondo sentiero che affianca la foresta di Ermenonville: più in là mi aspettavo di incontrare i muri di un convento che avrei dovuto costeggiare per un quarto di lega. La luna di tanto in tanto si nascondeva sotto le nuvole illuminando a malapena le cupe rocce di arenaria e i ciuffi d’erica che si moltiplicavano sotto i miei passi. A destra e a sinistra avevo i margini della foresta dove non si scorgeva traccia di strada e davanti a me sempre rocce druidiche che in quella contrada custodiscono il ricordo dei figli di Armino, sterminati dai Romani. Dall’alto di quegli eccelsi cumuli vedevo stagliarsi in lontananza gli stagni simili a specchi sulla piana brumosa, ma non riuscivo a distinguere quello su cui si era svolta la festa.

L’aria era tiepida e profumata. Decisi di non andare oltre e di aspettare il mattino sdraiato sui ciuffi d’erica. Quando mi risvegliai riconobbi poco per volta i dintorni del luogo dove, durante la notte, mi ero sperduto. Alla mia sinistra vidi profilarsi la lunga linea delle mura del convento di Saint-S… poi, dall’altra parte della valle, la collinetta di Gens-d’Armes con le rovine diroccate dell’antica residenza carolingia. Vicino, alti sopra il folto del bosco, i ruderi della Badia di Thiers stagliavano sull’orizzonte lembi di muraglia traforata di trifore e di ogive. Al di là il castello gotico di Pontarmé, cinto d’acque come in passato, incominciava a riflettere le prime luci dell’alba, mentre a mezzogiorno vedevo alzarsi l’alto torrione della Tournelle e le quattro torri di Bertrand-Fosse, sulle prime balze di Montméliant.

La notte era stata dolce e ogni mio pensiero era stato per Silvia, tuttavia la vista del convento mi suggerì per un istante l’idea che là dentro forse abitava Adriana. Il tintinnio della campana del mattino, dalla quale probabilmente ero stato svegliato, risuonava ancora nelle mie orecchie. Per un istante pensai di arrampicarmi in cima alle rocce per gettare di lassù un’occhiata oltre i muri; ma riflettendo me ne astenni come da una profanazione. Il giorno che sorgeva scacciò da me quel vano ricordo per far posto ai rosei tratti di Silvia. «Andiamo a svegliarla,» mi dissi, e ripresi il cammino per Loisy.

Al termine del sentiero che costeggia la foresta, ecco il villaggio: venti casupole dai muri inghirlandati di rose rampicanti e di viti. Davanti a una masseria delle filatrici mattiniere se ne stavano a lavorare con i rossi fazzoletti in testa. Silvia non è con loro. È quasi una signorina da quando ricama merletti pregiati, mentre i suoi sono rimasti contadini alla buona. Senza che nessuno ci facesse caso sono salito alla sua camera; sveglia da un pezzo, faceva andare su e giù i fuselli della trina che sbattevano con un dolce rumore sul tamburo verde poggiato sulle ginocchia. «Ecco qui il pigrone,» disse con un sorriso divino, «sono sicura che siete appena uscito dal letto.» Le raccontai della mia notte insonne, del mio vagare senza meta tra boschi e rocce. Si sforzò per un istante di compatirmi.

«Se non siete troppo stanco vorrei farvi correre ancora. Andremo a trovare la mia prozia a Othis.»

Non avevo ancora finito di rispondere che si alzò gioiosa, si accomodò i capelli davanti allo specchio e si infilò un rustico cappello di paglia. Innocenza e gioia sprizzavano dai suoi occhi. Ci avviammo seguendo gli argini della Thève per prati cosparsi di margherite e di ranuncoli e poi lungo i boschi di Saint-Laurent; di quando in quando attraversavamo ruscelli e macchie per abbreviare il cammino. I merli fischiavano sugli alberi e le cince prendevano il volo festose dai cespugli che sfioravamo camminando. Di tanto in tanto incontravamo sul nostro cammino le pervinche, tanto care a Rousseau; aprivano le azzurre corolle fra quei lunghi ramoscelli appaiati, modeste liane in cui si impigliavano i piedi furtivi della mia compagna. Indifferente ai ricordi del filosofo ginevrino cercava qua e là fragole profumate, mentre le parlavo della Nouvelle Héloïse, recitandole qualche passo a memoria.

«È bello?» mi chiese.

«È sublime.»

«Più bello di August Lafontaine?»

«Più dolce.»

«Oh! bene, allora bisognerà che lo legga. Dirò a mio fratello di portarmelo la prima volta che andrà a Senlis.»

Io continuavo a recitare frammenti della Héloïse, mentre Silvia seguitava a raccogliere fragole.

6 • Othis

Appena usciti dal bosco trovammo grandi ciuffi di digitale purpurea; Silvia ne fece un fascio enorme dicendomi: «Sono per mia zia; come sarà contenta di avere questi bei fiori nella sua stanza!» Per arrivare a Othis non avevamo più che un breve tratto in piano. Il campanile del villaggio spuntava tra le balze azzurrognole che vanno da Montméliant a Dammartin. La Thève mormorava di nuovo fra ciottoli e rocce diventando più sottile nei pressi della sorgente dove si slarga fra i prati formando un piccolo lago circondato da gladioli e iris. Dopo poco giungemmo alle prime case. La zia di Silvia abitava in una piccola baita fatta di pietre disuguali che il luppolo e la vite vergine ricoprivano di tralci; viveva sola dei pochi palmi di terra che la gente del villaggio coltivava per lei dopo la morte del marito. L’arrivo della nipote metteva il fuoco nella casa. «Buon giorno zietta. Ecco i vostri ragazzi,» disse Silvia. «Abbiamo una fame!» La baciò affettuosamente, le mise tra le braccia il fascio di fiori poi finalmente pensò a presentarmi dicendo: «Questo è il mio innamorato!»

Abbracciai a mia volta la zia. «Mi piace…» disse, «sicché è biondo!» «Ha dei bei capelli fini,» disse Silvia. «Non durano,» replicò la zia; «ma avete del tempo dinanzi a voi e con te che sei bruna, fa un bel contrasto!» «Bisogna farlo mangiare zietta!» E cominciò a frugare nella credenza e nella madia dove trovò latte, pane nero e zucchero mettendo alla rinfusa sulla tavola stoviglie e piatti di maiolica smaltata a grandi fiori e a galli dalle piume vivaci. Al centro una ciotola di porcellana di Creil piena di latte nel quale nuotavano le fragole e, dopo aver saccheggiato il giardino di manciate di ciliegie e di ribes, mise ai due capi della tavola due vasi di fiori. Intanto la zia se ne era uscita con questa bella frase: «Questa non è che la frutta. Ora lasciate fare a me.» E aveva distaccato la padella e gettato una fascina nel grande focolare. «Non devi toccare queste cose tu,» disse a Silvia. «Sciupare le tue ditina che fanno una trina più bella di quella di Chantilly! Me l’hai regalata e io me ne intendo!» «Ah sì! Zietta. Ma ditemi avete per caso qualche avanzo di quella antica? Mi servirebbe come modello.» «Va’ a vedere di sopra,» disse la zia, «forse ce n’è dentro il cassettone.» «Datemi le chiavi,» rispose Silvia. «Macché chiavi,» disse la zia, «i cassetti sono aperti.» «No, non è vero. Ce n’è uno che è sempre chiuso.» E mentre la brava donna dopo aver passato la padella sul fuoco era intenta a pulirla, Silvia le scioglieva dalle cocche della cintura una piccola chiave in acciaio lavorato che mi mostrò con aria di trionfo.

La seguii salendo rapidamente per la scala di legno che conduceva alla camera. O gioventù, o vecchiaia innocenti! E chi mai avrebbe potuto offuscare la purezza di un primo amore in quel santuario di fedeli memorie? Il ritratto di un giovane del buon tempo antico sorrideva con i neri occhi, la rosea bocca, a capo del rustico letto nell’ovale della cornice dorata. Portava l’uniforme dei guardiacaccia della casata dei Condé; la posa quasi marziale, il volto roseo e bonario, la fronte limpida sotto i capelli incipriati ravvivano quel pastello, certo mediocre, con la grazia della giovinezza e della semplicità. Qualche modesto artista, invitato alle cacce principesche, doveva essersi sforzato di ritrarlo come meglio poteva e con lui anche la giovane sposa che un altro medaglione mostrava maliziosa, affascinante, slanciata nel corpetto aperto sul davanti a nastri incrociati, nell’atto di vezzeggiare col visetto all’insù un uccellino posato sul suo dito. Ed era la stessa buona vecchia che in quel momento stava cucinando curva al focolare. Mi vennero in mente le fate dei Funambules che nascondono sotto la maschera rugosa il volto piacente che svelano solo alla fine, quando appare il tempio di Amore con il sole che irraggia, nel suo giro, magiche luci. «Oh cara buona zia come eravate bella!» esclamai. «E io allora?» disse Silvia che era intanto riuscita ad aprire il famoso cassetto. Vi aveva trovato un ampio abito di taffetà cangiante che frusciava da ogni piega. «Voglio provare se mi sta. Sembrerò una vecchia fata.»

«La fata delle leggende, la fata eternamente giovane,» dicevo tra me. Ma Silvia aveva già slacciato il suo vestito di tela indiana facendolo cadere a terra. Il ricco vestito della vecchia zia si adattava a pennello alla sua persona sottile ed ella mi chiese di allacciarglielo. «Oh! le maniche lisce quanto sono ridicole!» Invece le balze ornate di trine scoprivano in modo mirabile le braccia nude, mentre il petto si modellava nel casto corpetto dai tulli ingialliti, dai nastri gualciti che avevano accolto per così breve tempo le grazie della zia, svanite per sempre. «Ma sbrigatevi dunque! Non siete capace di allacciare un vestito?» diceva Silvia. Sembrava la fidanzata di campagna di Greuze. «Ci vorrebbe della cipria,» dissi. «La troveremo» e ricominciò a frugare nei cassetti. Mio Dio quante ricchezze! Come tutto sapeva di buono e come tutto brillava, come tutto si iridava per i vivi colori e i modesti lustrini. Due ventagli di madreperla un po’ sciupati, scatole di stucco decorate con motivi cinesi, una collana d’ambra e mille altre cianfrusaglie fra le quali spiccavano due piccole scarpe di droghetto bianco con fibbie incrostate di diamanti d’Irlanda. «Voglio mettermele,» disse Silvia, «se ritrovo le calze ricamate!»

Ed un istante dopo saltavano fuori le calze di seta rosa pallido con le punte verdi. Ma la voce della zia, accompagnata dallo sfrigolio della padella ci richiamò d’improvviso alla realtà. «Scendete, presto,» disse Silvia e sebbene insistessi, non mi permise di aiutarla a calzarsi. Intanto la zia aveva versato in un piatto il contenuto della padella, una fetta di lardo fritta con le uova. Quasi subito la voce di Silvia mi richiamò. «Presto, vestitevi» e, parata oramai di tutto punto mi indicò l’abito del guardiacaccia pronto sul cassettone. In un attimo mi trasformai nello sposo del secolo scorso. Silvia mi aspettava sulla scala e scendemmo insieme tenendoci per mano. La zia si voltò e gettò un grido, «Ragazzi miei!», e scoppiò a piangere e poi sorrise fra le lacrime. Eravamo l’immagine della sua giovinezza – apparizione commovente e crudele! Sedemmo vicino a lei commossi e quasi gravi: ma ben presto l’allegria tornò perché, passato il primo momento, la buona vecchia non pensò ad altro che a rievocare i pomposi festeggiamenti delle sue nozze. Ritrovò persino nella sua memoria i canti alternati, allora in voga, che si avvicendavano da un capo all’altro della tavola nuziale e l’ingenuo epitalamio che accompagnava gli sposi quando, dopo il ballo, rincasavano. Ripetevamo quelle strofe dal ritmo tanto semplice con gli iati e le assonanze del tempo; amorose e fiorite come il cantico dell’Ecclesiaste. Noi due eravamo lo sposo e la sposa per tutto un bel mattino d’estate.

7 • Châalis

Sono le quattro del mattino. La strada si avvalla in una piega del terreno e poi risale. La carrozza sarà fra poco a Orry e poi a La Chapelle. A sinistra si snoda una strada che costeggia il bosco d’Hallate: per di là il fratello di Silvia mi accompagnò una sera con il suo calesse a una festa del paese. Era, credo, la sera di San Bartolomeo. Attraverso i boschi, per strade poco battute, il suo cavallino volava come un demonio. Ritrovammo la strada carrozzabile a Mont-Évêque e pochi minuti dopo ci fermavamo alla casa del guardiacaccia dell’antica abbadia di Châalis. Châalis, un altro ricordo!

Il vecchio ritiro imperiale, rudere dimenticato delle pie fondazioni che facevano parte un tempo delle proprietà chiamate masserie di Carlomagno, non offre ormai che le rovine del chiostro dalle arcate bizantine con l’ultimo ordine che continua a stagliarsi sullo sfondo degli stagni. La religione, in un paese come questo tagliato fuori dalle vie di comunicazione e dalle città, ha serbato tracce profonde del lungo soggiorno – all’epoca dei Medici – dei cardinali della casa estense; le sue caratteristiche e le sue usanze conservano qualche cosa di galante e di poetico e sotto le arcate delle cappelle a costoloni sottili, decorate dagli artisti italiani, si respira il profumo del Rinascimento. Figure di santi e di angeli si profilano rosee sulle volte di un azzurro tenero in atteggiamenti di allegoria pagana che fanno pensare alla vena sentimentale del Petrarca o all’incredibile misticismo di un Francesco Colonna.

Eravamo due intrusi, il fratello di Silvia e io, nella festa privata di quella notte. L’allora proprietario della tenuta, persona di nascita illustre, aveva avuto l’idea di invitare alcune famiglie del paese ad una sorta di rappresentazione allegorica in cui sarebbero apparse come figuranti delle educande del convento vicino. Non voleva essere una reminiscenza delle tragedie di Saint-Cyr, ma piuttosto qualche cosa che si rifaceva ai primi saggi lirici importati in Francia al tempo dei Valois. Quello che vidi recitare era una sorta di mistero antico. I costumi, consistenti in lunghe vesti, variavano solo per i colori azzurro, giacinto e rosa. La scena si svolgeva fra angeli, sulle rovine di un mondo distrutto. A turno le voci cantavano uno degli splendori del globo estinto e l’angelo della morte proclamava le cause della sua distruzione. Uno spirito sorgeva dall’abisso stringendo in pugno la spada fiammeggiante e invitando gli altri ad ammirare la gloria del Cristo vincitore dell’Inferno. Questo spirito era Adriana trasfigurata dalle vesti come già lo era dalla vocazione. L’aureola di cartone dorato che le cingeva l’angelica testa sembrava davvero un cerchio di luce; la sua voce si era fatta più ricca sia in vigore che in estensione e le infinite fioriture del canto italiano ricamavano con i loro cinguettii da uccello le frasi severe di un recitativo pomposo.

Rievocando questi particolari mi chiedo se siano reali o se non li abbia invece sognati. Il fratello di Silvia quella sera era un po’ brillo; ci eravamo trattenuti qualche minuto nella casa del guardiacaccia. Qui ero stato molto colpito da un cigno che spiegava le sue ali sopra la porta d’entrata, poi, nell’interno, da grandi armadi di noce scolpito, da un grande orologio nella sua custodia e dai trofei di archi e frecce al di sopra di un bersaglio rosso e verde. Uno strano nanerottolo, con in testa un copricapo cinese, in una mano una bottiglia, nell’altra un anello, sembrava invitare i tiratori a mirare giusto. Il nano era, ne sono assolutamente certo, di latta intagliata. Ma l’apparizione di Adriana sarà vera come tutti questi particolari e come l’esistenza incontestabile dell’abbadia di Châalis? Eppure era stato proprio il figlio del guardiacaccia a introdurci nella sala dove aveva luogo la rappresentazione; eravamo vicino alla porta, alle spalle di una numerosa compagnia seduta e profondamente commossa. Era il giorno di San Bartolomeo: giorno strettamente legato al ricordo dei Medici le cui armi, insieme a quelle della casa d’Este, decoravano le vecchie mura. Ma forse questo ricordo è solo una ossessione… Ma ecco per fortuna la vettura si ferma sulla strada di Plessis. Bando alle fantasticherie, non ho più che un quarto d’ora di cammino per strade solitarie e sarò a Loisy.

8 • Al ballo di Loisy

Feci il mio ingresso al ballo di Loisy nell’ora malinconica e dolce in cui le luci scolorano e tremolano all’approssimarsi del giorno. I tigli di un cupo colore alla base, stavano colorandosi sulla cima di una tinta bluastra. Il flauto campestre gareggiava oramai meno vigorosamente con i trilli dell’usignolo. Tutti sembravano pallidi e tra i gruppi rarefatti stentai a trovare qualche volto conosciuto. Scorsi alla fine la grande Lisa, un’amica di Silvia. «È un bel po’ che non ti si vede, Parigino,» disse abbracciandomi. «Davvero, un bel po’.» «Ed è a quest’ora che si arriva?» «Con la diligenza.»

«Senza fretta!» «Volevo vedere Silvia: è ancora al ballo?» «Non se ne va mai prima del mattino; adora ballare.» Un attimo dopo ero al fianco di Silvia. Aveva l’aria stanca: ma i neri occhi brillavano sempre del sorriso greco di un tempo. Un giovane era accanto a lei e lei gli fece segno che rinunciava alla contraddanza successiva. Quello si ritirò salutando.

Cominciava a far giorno. Uscimmo dal ballo tenendoci per mano. I fiori intrecciati nella chioma di Silvia andavano reclinando il capo fra i suoi capelli sciolti e il mazzolino appuntato sul corpetto stava sfogliandosi sulle trine sgualcite, sapiente lavoro delle sue mani. Le offersi di accompagnarla a casa. Era ormai giorno fatto, ma il cielo era cupo. La Thève rumoreggiava sulla nostra sinistra lasciando alle curve dei ristagni dove schiudevano i loro petali ninfee candide e gialle e dove il leggero ricamo delle stelle acquatiche splendeva come quello delle margherite. La pianura era ricoperta di mannelli e di covoni di fieno e il loro odore mi dava alla testa senza inebriarmi, come un tempo il fresco sentore dei boschi e delle macchie fiorite di biancospino.

Questa volta non ci passò per la mente di attraversarle. «Silvia,» le dissi, «non mi volete più bene.» Sospirò. «Amico mio,» mi disse, «bisogna pur farsi una ragione; non sempre le cose vanno come si vorrebbe nella vita. Un giorno mi parlaste della Nouvelle Héloïse e io la lessi. Quando mi imbattei nella frase ‹La fanciulla che leggerà questo libro è perduta› ebbi paura. Tuttavia, confidando nella mia ragione, andai avanti ugualmente. Rammentate quella volta che ci mettemmo gli abiti nuziali della zia? Anche le incisioni del libro raffiguravano giovani innamorati in vecchi costumi del tempo passato; sicché voi eravate per me Saint-Preux e io mi identificavo con Julie. Ah! perché non siete tornato allora? Ma, mi si diceva, eravate in Italia. Chissà quante ne avete vedute, in quei luoghi, più belle di me!» «Nessuna, Silvia, nessuna che abbia il vostro sguardo e i puri tratti del vostro volto. Siete una ninfa antica che non sa di esserlo. Del resto i boschi di questo paese sono belli quanto quelli della campagna romana. Questi massi di granito non sono meno eccelsi e la cascata laggiù precipita dall’alto delle rocce come quella di Terni. Nulla di quanto ho veduto in Italia può qui farmela rimpiangere.» «E a Parigi?» mi chiese. «A Parigi…»

Scossi la testa senza rispondere.

Di colpo mi venne alla memoria la vana immagine che mi aveva fuorviato così a lungo.

«Silvia,» le dissi, «fermiamoci qui. Volete?» Mi gettai ai suoi piedi. Piangendo le confessai tutte le mie incertezze e tutti i miei capricci ed evocai lo spettro funesto che mi traversava la vita.

«Salvatemi,» le dissi, «torno a voi per sempre.»

Silvia volse verso di me uno sguardo pieno di tenerezza. In quel momento il nostro colloquio fu interrotto da un violento scoppio di risa. Era il fratello di Silvia che stava sopraggiungendo con la sua franca allegria campagnola, séguito inevitabile di una notte di festa che i numerosi rinfreschi avevano alimentato fuor di misura. Chiamò il corteggiatore che avevo visto al ballo e che era rimasto indietro fra i cespugli di biancospino. Costui ci raggiunse subito, anche se non si reggeva sulle gambe meglio del compagno, e sembrava più confuso dalla presenza di un parigino che da quella di Silvia. La candida espressione del volto, la deferenza impacciata mi impedivano di portargli rancore per essere stato lui il ballerino per il quale la festa si era protratta fino a quell’ora: lo giudicavo poco pericoloso.

«Bisogna tornare a casa,» disse Silvia al fratello. «A presto,» disse a me porgendomi la guancia.

L’innamorato non se ne adontò.

9 • Ermenonville

Non avevo voglia di dormire. Me ne andai a Montagny dove si trovava la casa di mio zio. Appena scorsi la facciata gialla con le imposte verdi una grande tristezza mi colse. Tutto appariva come un tempo; soltanto dovetti andare dal fittavolo per farmi dare la chiave della porta. Una volta aperte le imposte rividi con commozione i vecchi mobili che, lucidati di tanto in tanto, erano rimasti come una volta, il grande armadio di noce, i due quadri fiamminghi attribuiti ad un vecchio pittore nostro avo; le due grandi stampe di Boucher e l’intera serie, sotto cornice, di illustrazioni dell’Émile e della Nouvelle Héloïse di Moreau; sulla tavola un cane impagliato che ricordavo vivo, antico compagno delle mie corse nei boschi, l’ultimo carlino forse, dato che apparteneva a questa razza oramai estinta. «Il pappagallo,» mi disse il fittavolo, «è ancora vivo; lo tengo in casa mia.»

Il giardino presentava un magnifico spettacolo di vegetazione selvaggia. Riconobbi in un angolo il giardinetto in miniatura che avevo tracciato da bambino. Entrai col batticuore nello studio dove si vedeva ancora la piccola biblioteca di libri scelti, vecchi amici di colui che non era più, e, sullo scrittoio, antichi frammenti trovati in giardino, vasi, medaglie romane, una raccolta locale che lo aveva reso felice.

«Andiamo a vedere il pappagallo,» dissi al fittavolo. Il pappagallo chiedeva da mangiare come ai bei tempi e mi guardava con quei suoi occhi tondi orlati di pelle rugosa che ricordano lo sguardo carico di esperienza dei vecchi.

Preda di tristi pensieri, che un tardivo ritorno a luoghi tanto amati suscitava in me, sentii il bisogno di rivedere Silvia, sola figura viva e giovane che mi legasse a quel paese. Ripresi dunque la strada di Loisy. Era circa mezzogiorno: tutti, stanchi della festa, dormivano ancora. Pensai di distrarmi con una passeggiata a Ermenonville che, attraverso il sentiero della foresta, distava una lega. Era una bella giornata d’estate e la frescura di quella strada, che sembrava il viale di un parco, mi dette subito sollievo. Il verde uniforme delle grandi querce variava per i candidi tronchi delle betulle, dal fogliame tremulo. Gli uccelli tacevano, sentivo il rumore del picchio che percuoteva gli alberi per scavarvi il nido. Ad un certo punto rischiai anche di perdermi perché in diversi luoghi i paletti indicatori mostrano scritte sbiadite dal tempo. Infine lasciato sulla sinistra il «Deserto» giunsi alla piattaforma dei ballo dove tuttora esiste la «Panchina dei vecchi». Tutti i ricordi della filosofia classica risuscitati dall’antico proprietario della tenuta mi si affollavano alla mente dinnanzi alla realizzazione così pittoresca dell’Anacharsis e dell’Émile.

Quando fra i rami dei salici e dei noccioli intravvidi il luccichio delle acque del lago, riconobbi il luogo dove nelle nostre passeggiate lo zio mi aveva molte volte condotto: il Tempio della filosofia che il suo costruttore non aveva avuto la fortuna di portare a compimento. La forma è la medesima di quella del tempio della Sibilla Tiburtina e, ancora in piedi, al riparo di un boschetto di pini, mette in mostra tutti i grandi nomi del pensiero umano che incominciando da Montaigne e Descartes finiscono a Rousseau. L’edificio incompiuto è oramai un rudere, l’edera lo ricopre di leggiadri festoni, il rovo ne invade gli sconnessi gradini. Lì, bambino, assistetti a feste in cui fanciulle biancovestite venivano a ritirare premi di diligenza e di buona condotta. Dove sono i cespugli di rose che fiorivano allora tutt’intorno alla collina? La rosa canina e il lampone nascondono le ultime piante che inselvatichiscono a poco a poco. E i lauri? Sono stati forse tagliati come dice la canzone delle fanciulle che non vogliono più andare nel bosco? No, questi arbusti della dolce Italia sono morti sotto il nostro cielo nebbioso. Per fortuna il ligustro di Virgilio fiorisce ancora quasi a conferma delle parole del maestro: «rerum cognoscere causas!» scolpite sopra la porta. Sì, anche questo tempio va in rovina come tutti gli altri, gli uomini dimentichi o stanchi volgeranno altrove i loro passi, la natura indifferente riconquisterà il terreno contesole dall’arte; ma la sete del conoscere resterà eterna, movente di ogni forza e di ogni attività.

Ecco i pioppi dell’isola e la tomba di Rousseau vuota delle sue ceneri. Oh saggio! ci avevi apprestato il latte dei forti e noi eravamo troppo deboli per trarne profitto. Abbiamo dimenticato la tua lezione conosciuta dai nostri padri e abbiamo perduto il senso stesso della tua parola, ultima eco di antiche saggezze. Tuttavia non disperiamo! E come te nel supremo istante volgiamo gli occhi verso il sole!

Ho riveduto il castello, le placide acque che lo circondano, la cascata che geme tra le rocce, e l’argine che collega le due parti del villaggio di cui quattro colombaie segnano gli angoli e il prato che si stende al di là come una savana: la torre di Gabrielle si specchia di lontano nelle acque di un lago artificiale costellato di effimeri fiori; la schiuma ribolle, l’insetto ronza… Via da questi perfidi miasmi, cerchiamo di raggiungere la polverosa arenaria, la landa dove la rosea erica ravviva le verdi distese di felci! Quanto tutto questo è triste e solitario! Una volta invece lo sguardo incantato di Silvia, le sue corse sfrenate, le sue grida gioiose riempivano d’incanto i luoghi che sto ripercorrendo. Era ancora una ragazzetta selvaggia dai piedi nudi, dalla pelle abbronzata, malgrado il cappello di paglia dal lungo nastro che ondeggiava insieme alle trecce dei suoi neri capelli. Si andava a bere il latte alla fattoria svizzera e là mi dicevano: «Quanto è bella la tua amorosa, piccolo parigino!» Oh è certo, allora un contadino non avrebbe ballato con lei! Solo con me ballava, una volta all’anno, alla festa dell’arco.

10 • Il ricciolone

Ripresi la strada di Loisy. Oramai tutti erano svegli. Silvia indossava un vestito da signorina, quasi di gusto cittadino. Con la stessa ingenuità di un tempo mi fece salire nella sua camera. Gli occhi le scintillavano in un sorriso pieno di incanti, mentre l’arco pronunciato delle sopracciglia le dava una espressione piena di gravità. La camera era arredata semplicemente ma i mobili erano moderni; uno specchio, dalla cornice dorata, aveva sostituito il vecchio pannello su cui aveva fatto spicco un idilliaco pastore nell’atto di offrire un nido ad una pastorella rosa e celeste. Il letto a colonne con i casti tendaggi in tela di Persia a fiorami era stato sostituito da un lettino di noce guarnito di una tenda a baldacchino; alla finestra, nella gabbia dove una volta stavano le capinere, c’erano dei canarini. Non vedevo l’ora di uscire da quella stanza dove non ritrovavo più nulla del passato.

«Non lavorate al vostro merletto oggi?» domandai a Silvia. «Oh, non faccio più merletti, non sono più richiesti in paese. Anche a Chantilly la fabbrica è chiusa.» «E cosa fate allora?» Andò in un angolo della camera e prese uno strumento di ferro che sembrava una lunga pinza. «Che arnese è mai?» «È quello che si chiama la meccanica: serve a sorreggere la pelle dei guanti per poterli cucire.» «Allora fate la guantaia, Silvia?»

«Sì, lavoriamo per Dammartin, rende molto ora. Ma oggi non faccio nulla, andiamo dove voi volete.» Accennai con lo sguardo in direzione di Othys, ma essa scosse il capo e io capii che la vecchia zia non c’era più. Silvia chiamò un ragazzetto e gli disse di sellare un asino. «Sono ancora stanca di ieri, ma la passeggiata mi farà bene. Andiamo a Châalis.» Ed eccoci ad attraversare la foresta seguiti dal ragazzo armato di frasca. Non passò molto tempo che Silvia volle fermarsi e presala fra le braccia, la aiutai a sedere. La conversazione fra noi non poteva più essere molto intima. Dovetti raccontarle la mia vita di Parigi, e i miei viaggi. «Come si fa ad andare tanto lontano?» mi chiese. «Anch’io me lo sono chiesto quando vi ho rivista». «Oh queste sono cose che si dicono.» «Dovete pur riconoscere che una volta eravate meno carina.» «E che ne so?» «Vi ricordate di quando eravamo bambini? Voi eravate la più alta.» «E voi il più assennato.» «Oh Silvia!» «Ci issavano sull’asino, uno per paniere.»

«E non ci davamo del voi… Ti ricordi che mi insegnavi a pescare i gamberi sotto i ponti della Thève e della Nonette?»

«E ti ricordi del tuo fratello di latte che un giorno ti ripescò… dall’acca!» «Il ricciolone! Era stato proprio lui a dirmi che si poteva attraversare… l’acca!»

Mi affrettai a cambiare discorso. Quel ricordo aveva risuscitato in me la memoria del tempo in cui venivo al paese con un abitino all’inglese che faceva ridere i contadini. Solo Silvia trovava che stavo bene; ma non osavo rammentarle la sua opinione di un tempo tanto lontano. Non so perché il mio pensiero andò agli abiti nuziali che avevamo indossato dalla vecchia zia di Othys e le chiesi che fine avessero fatto. «Cara zia!» mi disse, «quel vestito me lo prestò per andare al ballo di carnevale a Dammartin, due anni fa. L’anno dopo è morta, poverina!»

Silvia sospirava e piangeva tanto che non ebbi il coraggio di domandarle come mai fosse andata ad un ballo mascherato: ma le sue capacità di artigiana bastavano a farmi capire che oramai non era più una contadina. Solo i suoi genitori erano rimasti nella loro primitiva condizione ed ella viveva in mezzo a loro diffondendo intorno l’abbondanza come una fata industriosa.

11 • Ritorno

Uscendo dal bosco il paesaggio si apriva. Eravamo arrivati agli stagni di Châalis. Le gallerie del chiostro, la cappella dalle ogive slanciate, la torre feudale e il piccolo castello che aveva accolto gli amori di Enrico IV e di Gabrielle si tingevano dei rossi bagliori della sera sul cupo verde della foresta. «Sembra un paesaggio di Walter Scott, non è vero?» disse Silvia. «E chi mai vi ha parlato di Walter Scott? Dovete aver letto molto in questi tre anni! Io, invece, cerco di scordarmeli i libri e quello che mi incanta è rivedere con voi questa vecchia abbazia, queste rovine dove venivamo a nasconderci da bambini. Vi ricordate, Silvia, come avevate paura quando il guardiano ci raccontava la storia dei monaci rossi?» «Per carità non me ne parlate.» «Allora cantatemi la canzone della bella rapita, sotto il bianco rosaio, nel giardino del padre.» «Non usa più cantarla.» «Vi intendete dunque di musica?» «Un po’.» «Silvia, Silvia, sono certo che cantate arie d’opera!» «Ve ne dispiace?»

«Sì, perché amavo le vecchie arie che voi non sapete più cantare.»

Silvia allora modulò qualche nota di una famosa opera moderna. Fraseggiava!

Avevamo fatto il giro dello stagno. Ecco il prato verde circondato da olmi e da tigli dove tante volte avevamo ballato! Ebbi la vanità di definire carolinge le vecchie mura e di decifrare le armi della casa d’Este.

«Eh, sì, voi avete certo letto molto più di me!» disse Silvia.

Ero punto dal suo tono di rimprovero. Avevo fino allora tentato di trovare un luogo adatto a rinnovare le effusioni del mattino; ma cosa avrei potuto dirle in compagnia di un asino e di un ragazzetto assai sveglio che si divertiva a starci sempre vicino per sentire discorrere uno di Parigi? Allora ebbi la malaugurata idea di raccontarle l’apparizione di Châalis rimasta tra i miei ricordi. Condussi Silvia in quella medesima sala del castello dove avevo sentito cantare Adriana.

«Ve ne prego,» le dissi, «cantate; che la vostra cara voce risuoni sotto queste volte e scacci lo spirito, divino o funesto, che mi tormenta.» Ed essa ripeté dopo di me le parole e il canto:

Anges, descendez promptement

Au fond du purgatoire!…

«Com’è triste,» mi disse.

«È sublime… Credo sia di Porpora, su versi tradotti nel Cinquecento.»

«Non so,» disse Silvia.

Ritornammo lungo la valle, per la strada di Charlepont che i contadini, per natura cattivi etimologi, si ostinano a chiamare Châllepont. Silvia, affaticata dall’asino, si appoggiava al mio braccio. La strada era deserta e io mi sforzavo di dire le cose che avevo nel cuore, ma, non so perché non trovavo che espressioni banali, oppure inaspettatamente una pomposa frase di qualche romanzo che Silvia poteva avere letto. Poi secondo un atteggiamento classico, di colpo tacevo, e Silvia si stupiva di queste effusioni lasciate a metà. Arrivati alle mura di Saint-S… bisognava stare attenti a dove si mettevano i piedi in quelle umide praterie dove serpeggiavano i ruscelli. «E della monaca, che ne è stato?» le chiesi ad un tratto. «Ah! ma siete veramente insopportabile con la vostra monaca! Ebbene… ebbene… le è andata male.»

E non volle dirmene una parola di più.

Le donne sentono forse veramente che talune parole passano sulle labbra senza uscire dal cuore? Non si crederebbe a vederle così facilmente illuse e a giudicare dalle scelte che sovente fanno; vi sono uomini che recitano con tanta abilità la commedia dell’amore! Io non ne sono mai stato capace, per quanto mi renda conto che talune accettano con piena consapevolezza di essere ingannate. D’altra parte un amore che risale all’infanzia ha qualche cosa di sacro… Silvia, che avevo visto crescere, era per me come una sorella… Non potevo tentare di sedurla. E fui preso da un pensiero tutto diverso: «A quest’ora,» mi dicevo, «potrei essere a teatro… Quale parte interpreterà Aurelia (era il nome dell’attrice) questa sera? Certo la parte della principessa nel nuovo dramma. Quanto è commovente nel terzo atto! E nella scena d’amore del secondo! con quel primo attor giovane tutto pieno di rughe!…»

«Siete preoccupato?» mi chiese Silvia e si mise a cantare.

A Dammartin l’y a trois belles filles:

L’y en a z’une plus belle que le jour…

«Ah! cattiva!» esclamai, «vedete dunque, che ricordate ancora le vecchie canzoni!»

«Se veniste più spesso,» mi disse, «mi tornerebbero in mente. Ma bisogna pensare al sodo. Voi avete i vostri affari a Parigi, io ho il mio lavoro. Non rincasiamo troppo tardi; domani devo alzarmi col sole.»

12 • Papà Dodù

Stavo per risponderle, stavo per cadere ai suoi piedi; e offrirle la casa di mio zio ancora riscattabile; poiché eravamo in parecchi eredi, la piccola proprietà era rimasta indivisa. Ma in quel preciso momento giungemmo a Loisy. Ci stavano aspettando per la cena. La zuppa di cipolle spandeva tutto intorno il suo patriarcale profumo. C’erano i vicini che erano stati appunto invitati per il giorno successivo alla festa. Riconobbi subito un vecchio, Papà Dodù, che una volta era solito raccontare nelle veglie storie comicissime o terribili. Di volta in volta pastore, postiglione, guardiacaccia, pescatore, bracconiere persino, Papà Dodù fabbricava a tempo perso cucù e girarrosti. Per un lungo periodo si era votato a far da guida agli inglesi per Ermenonville, conducendoli nei luoghi dove Rousseau era solito meditare e raccontando i suoi ultimi istanti. Era stato lui il ragazzetto che il filosofo aveva utilizzato per classificare le erbe, e a lui aveva dato ordine di raccogliere le cicute che aveva poi spremuto nella sua tazza di caffelatte. L’albergatore della Croce d’oro gli contestava questo particolare; di qui rancori a non finire. Per lungo tempo Papà Dodù era stato accusato di detenere alcuni segreti, molto innocenti, come quello di guarire le vacche con un versetto recitato all’incontrario o col segno della croce fatto col piede sinistro. Ma ben presto aveva rinunciato a queste superstizioni, grazie al ricordo, diceva lui, delle conversazioni di Jean-Jacques.

«Eccoti qui, piccolo parigino!» fece Papà Dodù. «Arrivi forse per traviare le nostre ragazze?» «Io, Papà Dodù?» «Forse che le porti nel bosco quando il lupo se n’è andato?» «Il lupo siete voi, Papà Dodù.» «Sì, finché ci sono state pecore. Oramai non incontro che capre e come si difendono! Ma voi, voi altri a Parigi siete dei bei furbacchioni! Jean-Jacques aveva ben ragione quando diceva ‹l’uomo si corrompe nell’aria avvelenata delle città›.»

«Papà Dodù sapete fin troppo bene che l’uomo si corrompe dappertutto!»

Allora Papà Dodù intonò una canzone conviviale e tentammo invano a fermarlo prima di una certa strofa scabrosa che tutti quanti sapevano a memoria. Silvia, nonostante le nostre preghiere, non volle cantare, sostenendo che a tavola non si cantava più! Avevo già notato che l’innamorato del giorno innanzi era seduto alla sua sinistra. Qualche cosa non mi riusciva nuovo nella sua tozza figura, nei capelli arruffati. Si alzò e venne dietro la mia sedia dicendomi:

«Allora, parigino, non mi riconosci?» Una piccola donna che, dopo averci servito a tavola, al dessert era venuta a sedere con noi, mi disse all’orecchio: «Non riconoscete il vostro fratello di latte?» Senza quell’avvertimento avrei fatto una ben magra figura! «Ah sei tu! il ricciolone! quello che mi ripescò dall’acca?» Silvia rideva come una matta del nostro incontro. «Senza contare,» diceva il giovane abbracciandomi, «che avevi un bell’orologio d’argento e che, tornando, eri molto più preoccupato dell’orologio che di te stesso, perché si era fermato e tu dicevi: ‹La bestia è annegata: non fa più tic tac; che cosa dirà lo zio?› »

«Una bestia in un orologio! ecco quello che sono capaci di far credere a Parigi ai bambini!» disse Papà Dodù.

Silvia aveva sonno: sentivo che nel suo cuore io ero perduto. Mentre saliva in camera e io stavo abbracciandola mi disse: «A domani, venite a trovarci.» Papà Dodù era rimasto a tavola con Silvano e il mio fratello di latte; conversammo a lungo davanti a una bottiglia di ratafià di Louvres. «Gli uomini sono tutti uguali,» diceva Papà Dodù fra una tirata e l’altra, «bevo con un pasticciere come berrei con un principe! » «E chi mai è il pasticciere?» chiesi. «Guardati intorno. Un giovanotto che aspira ad accasarsi.» Il mio fratello di latte parve imbarazzato. Avevo capito tutto. Era una fatalità avere un fratello di latte in un paese reso illustre da Rousseau – che oltre tutto voleva sopprimere le nutrici! – Papà Dodù mi informò che si parlava molto del matrimonio di Silvia con il ricciolone che sognava di impiantare a Dammartin un laboratorio di pasticceria. Non volli sapere altro. L’indomani la diligenza Nanteuil-le-Haudoin mi riportava a Parigi.

13 • Aurelia

A Parigi! La diligenza impiega cinque ore. A me premeva soltanto di arrivare per la sera. Verso le otto ero installato nel mio solito palco. Aurelia profuse il suo consueto talento e il suo fascino in versi vagamente ispirati da Schiller, opera di un talento dell’epoca. Nella scena del giardino diventò sublime. Durante il quarto atto in cui non compariva, andai a comperare dei fiori da Madame Prévost e vi acclusi una tenerissima lettera firmata: uno sconosciuto. «Ecco un punto fermo per il futuro,» mi dissi. L’indomani ero in viaggio per la Germania.

Cosa vi andavo a fare? A tentare di mettere ordine nei miei sentimenti. Se scrivessi un romanzo non riuscirei mai a far accettare la storia di un cuore in balia a due amori simultanei. Silvia era perduta e per colpa mia ma il rivederla anche per un solo giorno era stato sufficiente a ritemprarmi l’animo: oramai era per me la sorridente statua del tempio della Saggezza. Il suo sguardo mi aveva fermato sull’orlo dell’abisso. Ora potevo respingere con più forza che mai il pensiero di presentarmi ad Aurelia ed entrare in tenzone con adoratori volgari, destinati a brillare per un istante vicino a lei per poi cadere vinti. «Un giorno o l’altro si vedrà se questa donna ha un cuore.»

Un mattino lessi in un giornale che Aurelia era ammalata. Le scrissi dai monti di Salisburgo una lettera talmente intrisa di misticismo germanico che non potevo sperarne alcun successo. Del resto non chiedeva risposta. Contavo un po’ sul caso e un po’… sullo sconosciuto.

Passarono mesi. Nel corso dei miei viaggi e dei miei ozi avevo cominciato a fissare in una azione poetica gli amori del pittore Colonna per la bella Laura, fatta monaca dai genitori, che lui amò fino alla morte. C’era qualche cosa in questo argomento che rispecchiava le mie costanti preoccupazioni. Una volta scritto l’ultimo verso del dramma non pensai ad altro che a far ritorno in Francia.

Che cosa posso dire che non sia la storia di tanti altri? Sono passato attraverso tutti i gironi di quei luoghi di penitenza chiamati teatri. «Ho mangiato tamburo e bevuto cembalo,» come dice la frase, apparentemente priva di senso, degli iniziati di Eleusi. Essa significa senza alcun dubbio che bisogna all’occorrenza passare il limite dell’insensato e dell’assurdo: la ragione per me era conquistare e fissare il mio ideale.

Aurelia aveva accettato la parte della protagonista nel dramma che avevo riportato dalla Germania; non dimenticherò mai il giorno in cui mi permise di leggerglielo. Le scene d’amore erano state scritte per lei. Credo di avergliele lette con tutta l’anima, ma soprattutto con entusiasmo. Nella conversazione che ne seguì le svelai di essere lo sconosciuto delle due lettere. Mi disse: «Siete veramente pazzo! ma tornate a trovarmi. Non ho mai incontrato un uomo che abbia saputo amarmi.»

Oh donna! Cerchi l’amore… E io, allora?

Nei giorni che seguirono le scrissi le lettere, le più belle, le più tenere che senza dubbio abbia mai ricevuto. Le sue, erano piene di buon senso. Per un attimo, mi riuscì di intenerirla, mi chiamò presso di sé e mi confessò che le sarebbe stato difficile rompere un legame più antico.

«Se è proprio per me che mi amate, allora dovete capire che io non posso appartenere che a uno solo.»

Due mesi più tardi ricevetti una lettera molto affettuosa. Corsi da lei. Nel frattempo mi avevano dato un’informazione molto preziosa. Il bel giovane, che avevo visto una sera al circolo, si era arruolato nella cavalleria coloniale. L’estate seguente c’erano le corse a Chantilly. La compagnia teatrale dove Aurelia recitava vi dava una rappresentazione. Una volta nel paese, la compagnia per tre giorni era agli ordini del direttore. Ero diventato amico di questa brava persona che in passato nelle commedie di Marivaux era stato Dorante e per molto tempo primo attor giovane nei drammi ottenendo l’ultimo successo nel ruolo di amoroso in un lavoro imitato da Schiller, durante il quale il binocolo me lo aveva mostrato tutto rugoso. Da vicino sembrava più giovane e, magro come era rimasto, poteva ancora produrre un certo effetto in provincia. Era pieno di fuoco. Io mi ero unito alla compagnia nella veste di poeta gentiluomo, e riuscii a persuadere il direttore a dare degli spettacoli a Senlis e a Dammartin. Da principio egli propendeva per Compiègne, ma anche Aurelia era del mio parere. L’indomani, mentre erano in corso le trattative con i proprietari dei teatri e con le autorità, affittai due cavalli e ci dirigemmo sulla strada degli stagni di Commelle per andare a far colazione al castello della regina Bianca. Aurelia, in abito da amazzone con i capelli biondi al vento, attraversava la foresta come una regina di altri tempi e i contadini si fermavano abbagliati. Non avevano mai visto altri che Madame de F… così maestosa e così imponente nel suo modo di salutare. Dopo colazione scendemmo in villaggi che ricordavano quelli svizzeri, dove l’acqua della Nonette mette in azione le segherie. Queste immagini, così care ai miei ricordi, l’interessavano ma non la trattenevano. Avevo progettato di condurre Aurelia al castello vicino a Orry, proprio sul medesimo spiazzo verde dove per la prima volta avevo veduto Adriana. Non manifestò alcuna emozione. Allora le raccontai tutto; l’origine di quel mio amore intravvisto nel buio delle notti, più tardi sognato, realizzato poi in lei. Mi ascoltava seria, alla fine disse: «Voi non mi amate; voi vi aspettate che vi dica l’attrice e la monaca sono una persona sola. Cercate materiale per un dramma, ecco tutto, e la conclusione vi sfugge. Bah! finiamola; non vi credo più!»

Le sue parole furono per me un lampo. I bizzarri entusiasmi, così a lungo provati, i sogni, le lacrime, le disperazioni, le tenerezze… non erano amore? Ma dove è mai allora l’amore?

Aurelia quella sera recitò a Senlis. Mi parve che avesse un debole per il direttore – il primo attor giovane, tutto rughe. Era persona di ottimo carattere e le aveva reso dei servigi.

Aurelia un giorno mi disse: «Ecco chi veramente mi ama!»

14 • Ultimo foglio

Queste sono le chimere che affascinano e turbano al mattino della vita. Ho cercato di fissarle senza un ordine preciso, ma molti sono i cuori che mi comprenderanno ugualmente. Una dopo l’altra, come la scorza di un frutto, le illusioni cadono; il frutto è l’esperienza. Ed è un frutto dal sapore amaro, pur conservando qualche cosa di acre che dà forza – mi si perdoni lo stile antiquato. Rousseau dice che lo spettacolo della natura consola di tutto e io cerco talvolta di ritrovare, perduti nella nebbia a nord di Parigi, i miei boschetti di Clarens. Quanto tutto è cambiato!

Ermenonville! paese dove fiorisce ancora l’antico idillio – o almeno una sua imitazione alla maniera di Gessner! – hai perduto la tua unica stella, la stella che brillava per me di un duplice splendore. Di volta in volta azzurra o rosata come l’ingannevole astro di Aldebaran, era Adriana o Silvia – due metà di un medesimo amore. L’una era l’ideale sublime, l’altra la dolce realtà. Che mi importa oramai delle tue ombre e dei tuoi laghi e perfino della tua brughiera? Othys, Montagny, Loisy, poveri villaggi confinanti, e Châalis – in via di restauro – nulla serbate di quel passato. Qualche volta ho bisogno di rivedere quei luoghi di solitudine e di sogni. Allora ritrovo con tristezza le fuggevoli tracce di un tempo in cui la naturalezza era artificiosa; mi viene da sorridere leggendo sul fianco dei graniti certi versi di Roucher, che mi erano parsi sublimi, – o certe massime del vivere onesto sopra una fontana o una grotta dedicata a Pan. Gli stagni, che furono scavati a così caro prezzo, dispiegano invano le loro acque immobili che i cigni disdegnano. Il tempo in cui le cacce dei Condé passavano con le loro fiere amazzoni, in cui i corni si rispondevano di lontano, moltiplicati dall’eco, quel tempo non è più!… Oggi per raggiungere Ermenonville non c’è più strada diretta qualche volta passo per Creil e Senlis, qualche altra per Dammartin.

A Dammartin si può arrivare solo alla sera. Vado allora a dormire all’Image Saint-Jean. La camera che mi danno di solito è discreta, tappezzata di vecchi parati, con un pannello sopra la specchiera; rappresenta, questa camera, un ultimo ritorno a quel bric a brac al quale da gran tempo ho detto addio. Vi si dorme al caldo sotto la trapunta che è in uso in questi luoghi. Al mattino, quando spalanco la finestra incorniciata di pampini e di rose, vi scopro, rapito, per uno spazio di dieci leghe, un verde orizzonte, dove i pioppi stanno schierati come eserciti. Qua e là piccoli villaggi cercano riparo a ridosso del loro campanile aguzzo costruito, come qui si dice, a punta d’osso. Prima di tutto si distingue Othys poi Ève, poi Ver; si potrebbe anche vedere Ermenonville se avesse un campanile – ma in quel luogo filosofico si sono ben dimenticati della chiesa. Dopo aver respirato a pieni polmoni la pura aria di questi altipiani, scendo tutto allegro e me ne vado a trovare il pasticciere. « Eccoti, ricciolone!» «Eccoti, piccolo parigino!» Ci scambiamo, come quando eravamo ragazzi, amichevoli pugni, poi salgo una certa scala e sono accolto dalle grida festose di due bambini. Il classico sorriso di Silvia illumina ancora i suoi cari tratti e io mi dico: «Qui forse era la felicità!» Qualche volta la chiamo Lolotte e lei trova che assomiglio un po’ a Werther, meno le pistole, che non usano più. Mentre il ricciolone si dà da fare per il pranzo, noi portiamo a spasso i bambini lungo i viali di tigli che cingono le rovine delle vecchie torri del castello. I piccoli si esercitano nel tiro dei cavalieri dell’arco e ficcano nella paglia le frecce paterne, noi leggiamo qualche poesia o qualche pagina di quei brevi libri che oggi nessuno fa più. Dimenticavo di dire che il giorno in cui la compagnia di Aurelia dava spettacolo a Dammartin avevo condotto Silvia a teatro e le avevo chiesto se non trovasse qualche rassomiglianza con una persona che aveva conosciuta. «Con chi mai?» «Ricordate Adriana?»

Scoppiò in una grande risata ed esclamò: «Che idea!» Poi, quasi pentita, continuò in un sospiro: «Povera Adriana! È morta nel convento di Saint-S… verso il 1832.»

Sylvie (1853) Gérard de Nerval